Hofheim und das Ende des Dreißigjährigen Krieges

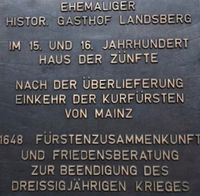

Wer je in Hofheim am oberen Teil der Hauptstraße vor dem Haus des ehemaligen Gasthofes „Landsberg“ gestanden hat, dem wird die große Metallplatte nicht entgangen sein, die in Augenhöhe die linke Ecke des Gebäudes schmückt.

Die Platte wurde anfangs der 1990er Jahre auf Wunsch des damaligen Ortsbeirates von Hofheim-Nord angebracht, kurz nach dem Tod von Gustav Kyritz im Jahr 1989, der das Gasthaus Landsberg bis 1972 geführt hatte.

Doch woher wusste man, dass hier in Hofheim über die Beendigung des Dreißigjährigen Krieges verhandelt worden sei?

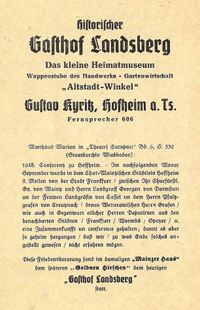

Hier hilft ein Blick in die Festschrift weiter, die im Jahr 1952 zum 600-jährigen Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte an Hofheim erschienen ist. Dort hat Gustav Kyritz nicht nur für sein Lokal „Historischer Gasthof Landsberg“ geworben, sondern auch ein Zitat aus dem „Theatri Europaei“, Band 6, S. 532 abgedruckt, in dem auf eine „Conferentz zu Hoffheim“ 1648 hingewiesen wird.

Kyritz belässt es jedoch nicht bei diesem Hinweis, sondern ergänzt das Zitat mit dem Satz: „Diese Friedensberatung fand im damaligen „Mainzer Haus“, dem späteren „Goldenen Hirschen“, dem heutigen „Gasthof Landsberg“ statt.

Die Aussagen von Gustav Kyritz zum Ort für die „Friedensberatungen“ sind nach neueren Kenntnissen nicht nachvollziehbar. In seinen Arbeiten zu den ersten Hofheimer Gasthäusern hat Dieter Reuschling als erstes nachweisbares Haus am Ort den Gasthof „Zum Wolff“ für das Jahr 1580 feststellen können. Ein „Mainzer Haus“ ist für Hofheim bisher überhaupt nicht nachweisbar. Für den „Goldenen Hirsch“ als Vorgänger des späteren „Landsberg“ konnte ein frühester zeitlicher Beleg erst für das Jahr 1724 gefunden werden, also erst erheblich später als 1648. Somit muss man davon ausgehen, dass die im „Theatrum Europaeum“ genannte „Conferenz zu Hofheim“ wohl in Hofheim stattgefunden hat, aber nicht in den Räumen des späteren „Landsberg“.

Theatrum Europaeum ist der Titel eines von Matthäus Merian begründeten und zwischen 1633 und 1738 in 21 Quartbänden erschienenen deutschsprachigen Geschichtswerkes. Besondere Bedeutung kommt der Reihe von Chroniken durch ihre zeitnah verfassten Schilderungen des Dreißigjährigen Krieges und der Regierungszeit Ludwigs XIV. sowie durch ihre 720 Kupfertafeln zu, von denen rund 140 von Merian selbst gestochen wurden.

Da Ludwig IV kinderlos verstarb, gingen seine Gebiete an seine beiden Neffen, die Landgrafen von Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt. Da jedoch sowohl die Art der Aufteilung strittig blieb und auch religiöse Streitigkeiten wie die Zugehörigkeit zum lutherischen oder reformierten Bekenntnisstand nicht friedlich beigelegt werden konnten, kam es zwischen Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt zu einem jahrzehntelangen Erbstreit. Im Dreißigjährigen Krieg kämpften die beiden Parteien auf unterschiedlichen Seiten – dies wurde später als „Hessenkrieg“ bezeichnet. Ohne auf die vielen einzelnen Streitpunkte, militärischen Aktionen und Versuchen, eine Lösung der Streitfragen zu erreichen, sei hier der Blick auf die im Jahr 1648 handelnden Personen für Hessen-Darmstadt und Hessen-Kassel geworfen.

Für Hessen-Darmstadt ist hier Georg II. zu nennen (geb. 1605, gest. 1661), der von 1626 bis 1661 herrschte. Er war dem Kaiser Ferdinand II. treu ergeben und verhielt sich im Dreißigjährigen Krieg neutral. Im Marburger Erbfolgestreit wurde er vom Kaiser unterstützt und konnte zügig all die Gebiete von Hessen-Kassel erobern, die ihm vom Kaiser zugestanden worden waren. Zum Ende des Dreißigjährigen Krieges gingen ihm alle Zugewinne wieder verloren, was nicht zuletzt auf die damalige Regentin von Hessen-Kassel, die Landgräfin Amalie Elisabeth, zurückzuführen war.

Sie erwies sich dabei als eine geschickte und energische Regentin. Trotz der schlechten Ausgangslage 1637 gelang es ihr nicht nur, dem Sohn die Landgrafschaft zu erhalten, sondern sie dauerhaft zu konsolidieren; sie konnte auch erreichen, dass die in Kassel verbliebene Regierung ihre Vormundschaft anerkannte, trotz eines entgegenstehenden Anspruchs, den Georg II. von Hessen-Darmstadt (1626–1661) durchzusetzen versuchte.

Bei den Kämpfen in den Jahren 1647 und 1648 wurde Hessen-Darmstadt durch die kaiserliche Seite unterstützt, während Hessen-Kassel sich auf die Franzosen und die Schweden stützen konnte. Militärisch gab es immer mal wieder Erfolge der einen oder anderen Seite, aber letzten Endes gelang es Amalie Elisabeth, einen Großteil ihrer Interessen in einem (vorbereitenden) sogenannten Einigungs- und Friedensvertrag vom 14. April 1648, der unter der Vermittlung von Herzog Ernst dem Frommen von Gotha zustande gekommen war, durchzusetzen. Der endgültige Vertrag wurde am 16. September 1649 beschlossen, nachdem ihn schon der Friedensvertrag von Münster und Osnabrück bestätigt hatte. Es spricht aus meiner Sicht sehr viel dafür, in dem Hofheimer Treffen von 1648 eine weitere Verhandlungsrunde zur Beendigung des Hessenkrieges zu sehen.

Hofheim gehörte damals zum Erzbistum Mainz, war also regional unabhängig von den beiden Streitparteien Hessen-Darmstadt und Hessen-Kassel: Die Teilnahme des Mainzer Kurfürsten erklärt sich nach meiner Meinung aus protokollarischen Gründen, weil er ja der Hofheimer Landesherr war. Die weiteren Teilnehmer (die Wetterauischen Grafen und mehrere Städte) wurden wahrscheinlich als benachbarte Betroffene eingeladen.

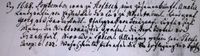

Es bleibt jetzt nur noch, auf ein weiteres Fundstück hinzuweisen, das an unerwarteter Stelle aufgetaucht ist. Gegen Ende Dezember 2024 wurde der Historische Arbeitskreis Hofheim darauf hingewiesen, dass Kirchenbücher, die vor der Einrichtung von Standesämtern über Geburten, Heiraten und Sterbefälle informierten und die meist bis ins 17. Jahrhundert zurückgehen, inzwischen für einige Orte (unter anderem auch für Hofheim) im Internet zugänglich sind.

Beim Vergleich der Einträge im Theatrum Europaeum und im Kirchenbuch fällt unter anderem auf, dass im Kirchenbuch die Landgräfin Amalie als erste und mit Namen genannt wird, beim Theatrum steht sie ohne Namensnennung erst an dritter Stelle. Landgraf Georg von Hessen-Darmstadt ist in beiden Orten an zweiter Stelle genannt. Besonders auffällig ist, dass der Kurfürst zu Mainz im Theatrum an erster Stelle steht (er war ja auch der erste unter den Kurfürsten), sich aber im Hofheimer Kirchenbuch mit einem Platz an vierter Stelle (nach dem Pfalzgrafen von Kreuznach!) begnügen muss. Über die Gründe für diese Unterschiede soll aber nicht spekuliert werden – ebenso wenig darüber, wieso im Hofheimer Kirchenbuch überhaupt ein solcher Text festgehalten worden ist.

Quellen:

- Bild von Georg II. von Hessen-Darmstadt: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Georg-II-HD.jpg#file

- Bild von Amalie Elisabeth von Hanau-Münzenberg: https://de.wikipedia.org/wiki/Amalie_Elisabeth_von_Hanau-M%C3%BCnzenberg#/media/Datei:Anselmus-van-Hulle-Hommes-illustres_MG_0450.tif

- Marburger Erbfolgestreit: https://de.wikipedia.org/wiki/Hessen-Marburg#Marburger_Erbfolgestreit

- Hessenkrieg: https://de.wikipedia.org/wiki/Hessenkrieg

- Festschrift: Festschrift zum 600-jähr. Jubiläum der Stadt Hofheim 1352 – 1952. [Hofheim 1952], S. 10

- Theatrum Europaeum: Theatrum Europaeum Bd. 6. Frankfurt a.M. 1652, S. 532

- Matricula - Kirchenbuch Hofheim, Signatur 2_1 - Notiz zum 30-jährigen Krieg: https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/limburg/hofheim-am-taunus-st-peter-und-paul/Hofh+K+2_1/?pg=2

Fußnote:

(1) https://de.wikipedia.org/wiki/Westfälischer_Friede#Vorbereitungen_des_Kongresses

Fotos: Reiner Scholz

Bearbeitung: Historischer Arbeitskreis Hofheim (Reiner Scholz)

-1.jpg/picture-200?_=195319e5558)

-1%20Ausschnitt.jpg/picture-200?_=19531da038b)